| 史跡 飯盛山山頂瓦経出土の地 |

|

|

| 昭和四年三月記念碑建立 福岡県 |

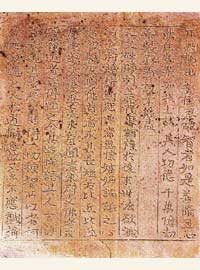

瓦経完形品 (縦25cm横19cm厚1.8cmの瓦) |

| 瓦 経 |

| 11世紀から12世紀にかけて、末法の世の到来を意識した平安時代の人々は、盛んに教典を書写し、地下に埋納した。西暦1052年を以て末法の世に入ると信じられ、この時期を中心として盛んに行われました。埋経の本義は、末法到来の危機感を踏まえたこの時代に釈迦入滅の後56億7千万年後に、釈迦にかわってこの世を救う弥勒の世まで、教典や法具を伝えようとする処にあります。 瓦経出土の地は全国40数ケ所ありますが、紀年銘が確認されたのは飯盛神社他数ケ所です。 教典は、妙法蓮華経が主体で、そのほか秘密三経など真言系の教典が多いようです。制作の時期は延久3年から、承安4年までの約100年間であり、その背景には、承安4年の翌年に法然が浄土宗を開宗と言う歴史的な事例があげられます。 |

|

|

|

|

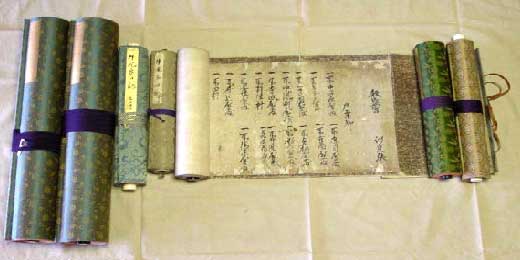

| 飯盛瓦経 |

| 当社の瓦経の発見は明治20年のことであり、大正13年7月の飯盛山山頂に於ける雨乞い神事の際にも偶然瓦経が出土し、発掘が行われた。 「二人持ち自然石が三段に地中に積もり、その下に瓦の表裏両面に17字詰10行で刻書された瓦経がミッシリ塚内に納められ、ほかに高さ2尺余の水瓶数個が、直径4尺深さ4尺の円室に底に平石を置き、丁寧に納められていた」と、明治時代以降夥しい数の瓦経が出土したがその大半が諸家に散佚してしまった。 復元推定では、法華経206枚・無量義経24枚・観普賢経21枚・仁王経39枚・阿弥陀経6枚・般若心経1枚の計297枚が確認されている。 |

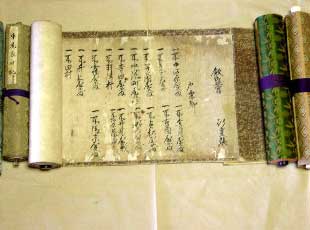

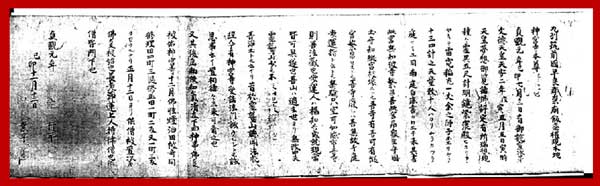

| 飯盛神社文書 |

| 飯盛文書 |

| 昭和54年2月 福岡市文化財指定員数32点 中世鎌倉期から南北朝までの文書にて、社領坪付・年貢米、年中行事等を記録している。 |

| 室町始めの社領坪付にて、当時此の地方のことを戸栗郷(平群)ヘグリと謂っていた事が伺える。 |

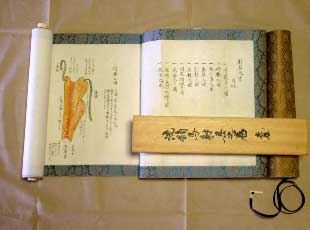

流鏑馬の射具の図である。 時代は新しいが、江戸後期全国各社において流鏑馬の式が盛んに奉納されていた時期、当流の流鏑馬も正式に小笠原流の騎射を学んだものと見え、この射具の図と共に式法行列、馬場仕様の巻も保存する。 |

| 神宮寺文殊堂の文殊の縁起と板碑 |

![]()

| 文殊の縁起 |

| 貞観元年の号ありしが、寛政11年2月中 黒田藩学者青柳種信これを修復す。 |

| 原文のコピーそのままである。昭和54年2月 福岡市文化財に指定(飯盛文書と共に) |

| 文殊菩薩騎獅像 (もんじゅぼさつきしぞう) 飯盛文殊堂本尊佛 昭和53年3月 福岡市文化財指定 |

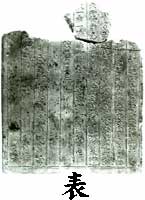

貞和5年銘梵字板碑 (じょうわ5ねんめいぼんじのいたび) 平成2年3月 福岡市文化財指定 文殊菩薩の梵字(マン) オンワラワーシャーノーの文殊の唱え言葉を象徴している。 |